アーカイブス |

「この本おもしろかったよ!」 |

| 1ヶ月に約1冊のペースで朔北社出版部の3人がお気に入りの本を紹介。本のジャンルは様々なので「本を買う時の参考にしてくれればいいな。」という、ひそかな野望がつまっているコーナー。 。本のジャンルは様々なので「本を買う時の参考にしてくれればいいな。」という、ひそかな野望がつまっているコーナー。 【紹介した書籍に興味をお持ちの方へ】 この本は朔北社の出版物ではありませんので、出版状況等に関しましては、お近くの書店、あるいは各出版社にお問い合わせ下さい。 |

|

|

|

|

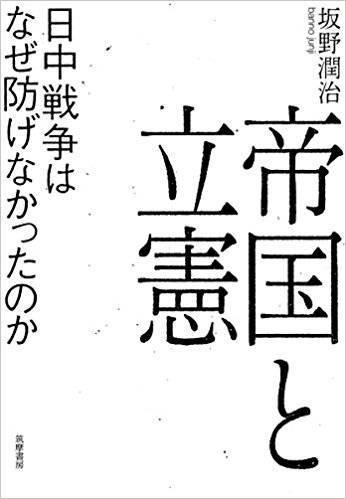

帝国と立憲 日中戦争はなぜ防げなかったのか 坂野潤治/著 筑摩書房 |

|

|

|

|

日本と中国の関係は、1945年の日本の敗戦で一旦は区切られたと思うが、現在の日中関係の緊張は、明治維新以来の日中関係を引きずっている。しかも今日の緊張した両国関係が、明治維新以来の日中関係の経過ときわめて類似していることを著者は強く深く危惧している。戦前には昭和12年の盧溝橋事件から日中の全面戦争に拡大し、その泥沼から抜け出せない苦しい状況を解決するために、さらに大きな泥沼である太平洋戦争へ突き進んでいくという、とんでもない展開に至ったが、その原因を明らかにするべく著者は本書を書いたと思われる。 |

|